蚕種業

現在は、蚕の種(卵)は共同で飼育されていますが、以前は下生井地区や桑絹地区に蚕の種(卵)を生産する蚕種業を生業とした家がありました。明治時代には、下生井地区だけでも4,5軒の蚕種業を営む家(種屋)があったといわれています。その蚕種は、国内はもとより、海外にも輸出されていたようです。

蚕の一生

蚕は卵で冬を越し、春に桑の芽が膨らみ、若葉になる頃、孵化します。そして孵化した幼虫は4週間ほどで4回脱皮を繰り返して繭をつくり、繭の中で脱皮してサナギになります。もう一度脱皮したときに蛾になって5〜7月頃には卵を産みますが、翌年の春に孵化します。

種の製造

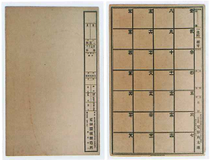

蛾が卵を産む5〜7月頃に種紙(たねがみ)に付けられます。蚕種貼布紙とも呼ばれていました。この種紙は、浸酸に耐えられるように厚手の和紙でできていました。種紙には、繭の品種、系統、繭色、製造所などが記入されるようになっています。また、この種紙にもいくつか種類があります。古くはヒラヅケという種紙一面に付けられるものを使用していましたが、明治中頃にはワクヅケ(あるいはワクセイ)と呼ばれる28の枠が印刷された種紙が使用され、1枠に対して1匹の蛾に産卵させて病原菌の検査などが行なわれるようになりました。

種の販売

蛾の卵が付いた種紙は、桐でできた種箱に入れて販売されていました。桐は、湿気を防ぎ、軽いため使用されるようになったといわれています。種は、10〜12月頃に地元の養蚕農家や関東・東北地方に販売されていました。下生井地区の種屋は、旧思川の水運を利用して販売していたようで、最盛期には下生井にあった種屋に300人以上の種売りがいたといわれています。種屋の冬は桑畑の手入れを行ない、翌年の蚕のエサづくりをしていました。

蚕の品種

蚕は、鱗翅目(りんしもく)カイコガ科の昆虫で様々な品種があります。分類も地域的品種による分類(日本種・中国種・欧州種・熱帯種など)や眠性(幼虫期の脱皮回数)による分類、化性(1年間に何回世代を繰り返すか)による分類などがあります。小山市においては、明治から昭和初期にかけて飼われた蚕の品種として、大又(おおまた)、白竜(はくりゅう)、姫蚕(ひめさん)、又昔(またむかし)、清白(しんぱく)、角又(かくまた)、青熟(あおじゅく)、錦秋(きんしゅう)、鐘和(しょうわ)、姫蚕(ひみこ)などがありました。このうち青熟は繭がヒョウタン形、シンパクがタマゴ形というように繭の形に特徴があったそうです。また、明治期に下生井きっての蚕種問屋であった荒籾角太郎氏が明治20年(1887)に在来種の又昔と清白を掛け合わせて角又(かくまた)という品種をつくり出したといわれています。